さて、前回はカバー前面にリンゴマークを作るところまででした。ここから、袋状に縫っていけばPCカバーとしては完成です。

上の写真は、カバー入り口。あえて革の端を使ってみました。写真で縫っているのが途中で空いているのは、ここに革のベロを差し込んでフタをするようにしています。

基本的には、これを袋状に縫うだけですが小さなマチをつけてみたいと思います。

マチの大きさは、MacBook Airの厚い部分に何度か合わせながら大きさを測って切り取ります。

マチを縫った部分と、コバの処理。

ソフトレザーなので、コバの処理はあんまりうまくいきません。毛羽立ちを抑えられたらいいな。程度にトコノールを塗って磨くのに加えてちょっと実験。

縫い糸用ワックスをゴシゴシ擦り込んで、ライターで軽く炙ってコーンスリッカーで磨きます。磨いたけれど、別にテカテカになるわけでもないし、ライターの火でちょっと革の色が変わったり。どこかのブログで、蜜蝋を溶かして擦り込むとか書いてあったんだけどな。ワックスとはまた違うかぁ・・・

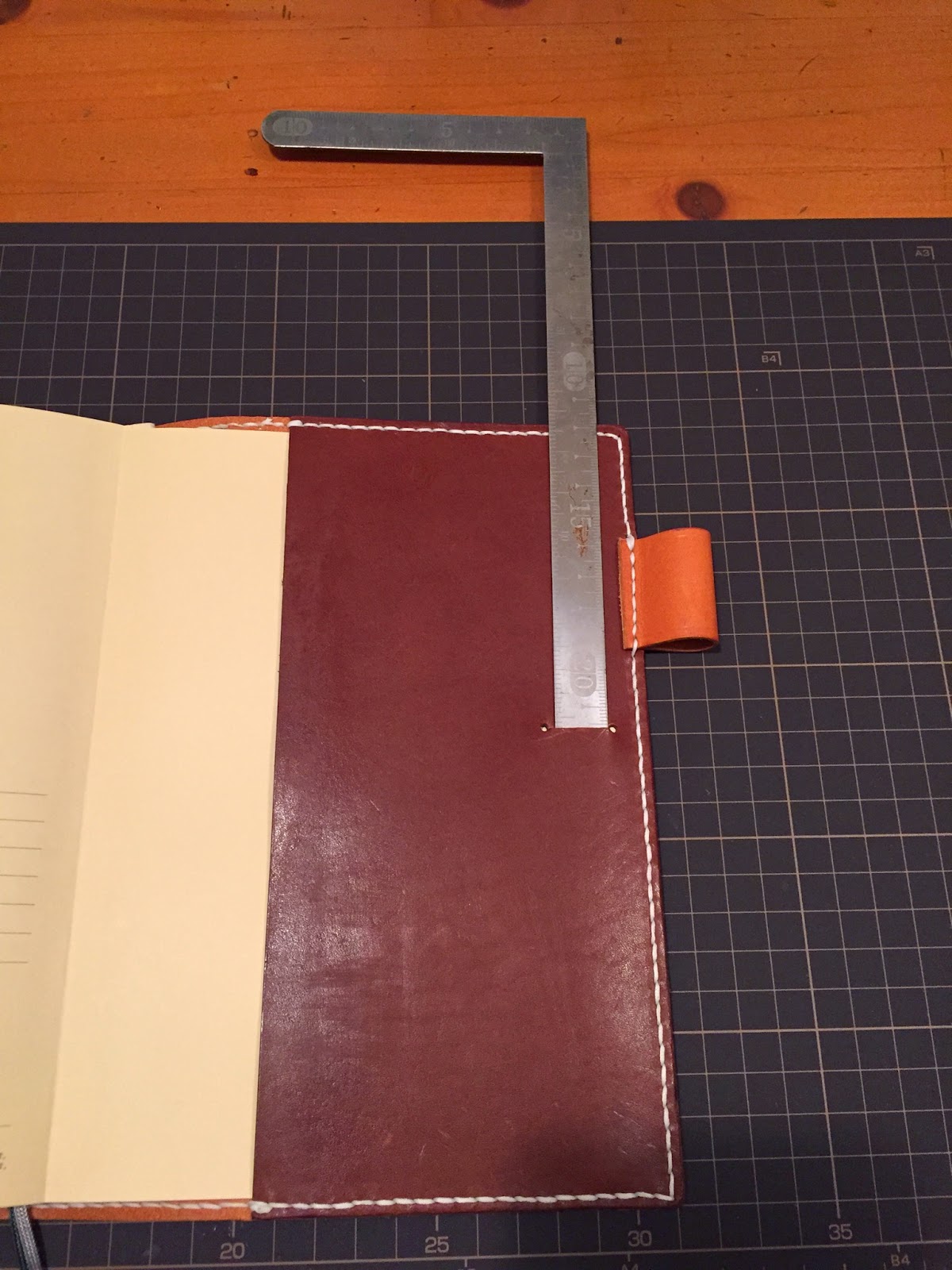

いい感じに出来上がってきました。そう、写真の部分だけならね。

マチを縫う部分が、片方はうまくできましたが、もう片方はサイズを間違ったのか、ちょっと左右ゆがんでいます。ま、気にしない。気にしない。ヽ(´ー`)ノ

で、最後にフタの部分にベロを縫いつけようとしましたが、ソフトレザーのためベロの機能を果たさない!!急遽、厚めのヌメ革を貼り付けて補強。そもそもベロをどうつけるかも考えていなかったので、すんごい適当。

それでも、なんとかいい感じに出来上がりました。(写真で見えている範囲では。)